История школы

Музыкальная школа имени П.И. Чайковского.

История северской музыкальной школы начинается с 1955 года. Тогда участнику Великой Отечественной войны А.Д. Нефёдову, работавшему завучем в музыкальной школе города Ленинск-Кузнецкий предложили возглавить музыкальную школу в одном из строящихся сибирских городов. В тот момент свою решающую роль сыграла не только увлечённость Алексея Дмитриевича любимой работой, но и стремление полнее реализовать свои способности, поэтому он без особых колебаний согласился, хотя понятия не имел, куда поедет. Начинать молодому директору пришлось практически с нуля. В 1955 году под занятия музыкальной школы выделили три небольших класса в школе на улице Первомайской, а штат педагогов состоял всего из четырёх человек. Сам Алексей Дмитриевич вёл сольфеджио, Л.И. Бегинина и Л.Г. Филькинберг учили детей игре на фортепиано, а З.М. Шахновская занималась с хором. Со временем они не считались, поскольку желающих обучаться музыке оказалось много (вместо планируемого набора в 50 человек записался 81). В классах было очень тесно, поэтому сразу же встал вопрос о новом помещении. При активном участии председателя горисполкома Н.А. Лазарева и начальника десятого района Н.П. Перцева выход был найден. На улице Пушкина освободилось двухэтажное шлакоблочное здание №14, где ранее располагался роддом. Строители очень оперативно провели здесь реконструкцию, оборудовали комнаты для занятий и небольшой зал для концертных выступлений. С 1 января 1956 года новая школа распахнула свои двери перед учениками. В педагогическом коллективе тогда появился ещё один преподаватель – баянист и кларнетист Н.А. Шарапов. Это позволило, наряду с классами фортепиано, открыть также классы баяна и народных инструментов, хотя ситуация с музыкальными инструментами была непростой. В государственных магазинах они тогда не продавались, поскольку отечественная промышленность выпускала их мало. Приходилось искать обходные пути. Несколько аккордеонов и скрипок удалось найти в «комиссионках», одно пианино выделила школа №76, другое приобрели с рук в Томске, а духовые инструменты городские власти «одолжили» у военнослужащих. Город не жалел средств на развитие музыкальной школы. По воспоминаниям А.Д. Нефёдова, ему часто давали командировки в самые различные города страны, где он искал профессиональных музыкантов, при разговорах с которыми был весьма ограничен в выборе аргументов: единственное, что он мог твёрдо обещать, так это неплохую заработную плату и интересную работу. А даром убеждения он, несомненно, обладал. И уже в 1956–1957 годах в педагогический коллектив школы влились москвичи – скрипач А.И. Вахтер и пианистка Ю.С. Галахова, новосибирские пианистки Н.Н. Саратовская, Л.В. Добролюбова и О.П. Добролюбова, баянист А.Ф. Сулимов. В последующие годы в город приезжали молодые музыканты из Ленинграда, Киева, Свердловска, Краснодара, Кемерово. Впоследствии большинство из них также стали северчанами. Въезд художественных коллективов извне в Северск в те годы был запрещён. Но человек жив не хлебом единым, поэтому коллективу школы приходилось своими силами заполнять музыкальный вакуум. Педагоги и школьники выступали по несколько раз в день. Концерты давали и в общеобразовательных школах, и в воинских частях, и на эстраде, и в летнем кинотеатре «Дружба». Кроме сольных номеров и дуэтов, неизменными участниками этих выступлений были хор учеников младших классов под руководством Л.И. Бегининой и хор старшеклассников, с которыми занимался Г. Беккер. На одном из таких концертов председатель горисполкома А.Г. Мельников, обращаясь к А.Д. Нефёдову, вроде бы шутя, спросил: «А не тесновато ли вам в нынешней школе?» Алексей Дмитриевич точно не запомнил, что ответил, но разговор получил своё продолжение. Правда, обоим пришлось схитрить. По проспекту Коммунистическому, 42 одно время долго простаивал фундамент под жилой дом. А.Г. Мельников предложил без лишнего шума найти проект типовой музыкальной школы и возвести её на этом фундаменте. Строители внесли некоторые коррективы, и в 1961 году здание было построено. Когда вышестоящие органы раскрыли «обман», дело уже было сделано. А.Г. Мельникову вынесли партийное взыскание, но зато город получил трёхэтажную музыкальную школу, которой присвоили имя П.И. Чайковского.

По сравнению с прежним помещением это был настоящий дворец. Контингент учащихся сразу увеличился вдвое. Из старой школы преподаватели взяли с собой атмосферу какой-то особой доброжелательности, чувства общего дела, которому они служили со всей искренностью.

Многие из первых выпускниц пошли по стопам своих наставников и остались преподавать в стенах родной школы. Среди них Б.Ф. Буденкова и В.Г. Петлина – преподаватели сольфеджио и музыкальной литературы, Е.И. Степанова и Л.А. Степаненко – преподаватели по классу фортепиано. По-прежнему самым большим по числу обучающихся оставался фортепианный отдел, где плодотворно трудились Л.А. Бевзюк, Л.А. Желнорович, Н.Б. Забываева, Г.Г. Тавровская, И.А. Титов, Л.В. Черенкова. Посильную лепту в музыкальное образование школьников вносили «теоретики» – В.Н. Гайдар, С.М. Комарова, И.А. Парфёнов, Т.Н. Покромович. Постепенно окреп и отдел струнных инструментов. С приходом в коллектив В.Д. Шушканова появился класс домры. Любимым его детищем был школьный оркестр народных инструментов. Вместе с группой оркестровых баянов (руководитель Г.С. Черненький) ребята часто выступали по томскому телевидению. Несколько раз школьников приглашали в город Новосибирск, где они играли вместе со взрослыми музыкантами в оркестре народных инструментов, причём эти выступления пользовались неизменным успехом. С годами и это помещение школы не стало вмещать всех желающих учиться музыке и пению. Вместо 300 учащихся, на которых была рассчитана школа, ежегодно подавалось 500–600 заявлений. Кроме того, ещё 120 подростков и взрослых занимались в вечернее время. В 1971 году, по решению руководства города, школа была переведена в специально построенное здание на улице Курчатова, 7.

В 1973 году А.Д. Нефёдов по состоянию здоровья перешёл на преподавательскую работу. После него руководителями школы были В.С. Смирнов, А.В. Романова, С.М. Комарова, Д. Марухленко, Г.К. Черенкова, В.Ф. Ковешников. Вечерний филиал долгое время возглавляли О.Н. Соколова и Э.В. Рогова, а с 1984 года – Л.Н. Буланова. Каждый из них внёс свой вклад в дальнейшее развитие музыкального образования в городе. В 1990 году учащиеся вечерней музыкальной школы вошли в состав Детской музыкальной школы. С 1991 по 2013 годы бессменным её руководителем была Л.А. Степаненко. Гордость музыкальной школы – её знаменитые выпускники: Геннадий Пыстин, заслуженный артист России, лауреат Международных конкурсов, доцент Новосибирской консерватории; Константин Маслюк окончил аспирантуру Московской государственной консерватории; Сергей Рыбин – Российскую академию наук; Татьяна Моисеева, Анна Недоспасова, Екатерина Бушкова – выпускницы Новосибирской консерватории. Ирина Трусова – заслуженная артистка РФ, солистка Новосибирской филармонии. За годы существования школы 6 преподавателей были награждены Почётным знаком Министерства культуры «За отличную работу». Среди них Л.Н. Рачковская, в течение многих лет Людмила Николаевна была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Преподавателям С.М. Комаровой, В.Д. Шушканову и Л.Г. Золотаревой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Центр детского творчества Молодости всегда свойственна романтика дальних дорог. Вот и среди первостроителей Северска преобладали молодые родители с детьми. Для занятий с ними в 1953 году при клубе «Родина» был организован детский сектор, которым руководила З.В. Чуб.

Чуб З.В. удалось подобрать себе прекрасных помощников, таких, например, как Валентина Степановна Комар, которая создала и возглавила театр кукол-марионеток. Весёлая по характеру, с врождённым чувством юмора, с живинкой в деле, Валентина Степановна сама шила костюмы для кукол, вместе с детьми мастерила декорации. Многие северчане помнят спектакли «Весёлые медвежата» и «Серебряное копытце», поставленные кукольным кружком. Её ученицы – завлит Северского театра для детей и юношества И. Яблокова, актрисы Л. Усольцева и С. Панжева, художник-скульптор С. Лившун нашли здесь своё призвание. Традиции передавались, как эстафетная палочка, и от В. Комар они перекочевали к Е. Андриянову, а затем к Наталье Анатольевне Умновой. Известный в городе поэт и прозаик, член Союза журналистов России А.Ф. Крылов в 1950-х годах был руководителем музыкального кружка. Ребятишки ходили за ним гурьбой, а Алоиз Фёдорович обучал их не только игре на музыкальных инструментах, но и разыгрывал с ними различные сценки из школьной жизни. Кроме того, несколько лет А.Ф. Крылов на общественных началах руководил детской литературной студией «Тополёк». И.С. Брыжинский работал балетмейстером в клубе «Родина». Из наиболее одарённых детей он создал группу, с которой готовил интересные танцевальные программы. Одна из его учениц – Т.И. Шумилова впоследствии стала балериной Северского музыкально-драматического театра. Был любим детьми и юннатский кружок, который вела Т.И. Ганцевич (после неё кружком юных натуралистов длительное время руководила Р.И. Корепанова). Со своим кружком она ухаживала за большим приусадебным участком, где выращивалось до 120 видов растений и цветов. Разводили они тогда и кроликов, причём дело пошло настолько хорошо, что на самостоятельно заработанные деньги дети вместе с педагогом съездили на выставку ВДНХ СССР в Москву. Увлекательно проводила занятия в кружке кройки и шитья А.А. Расторгуева. И хотя кабинет был маленьким, девочки учились у неё не только изготавливать простейшую одежду, но и постигали азы моделирования. Всего же при клубе «Родина» в 1956 году в кружках художественной самодеятельности и технического творчества занималось более 200 детей. В следующем году детские коллективы перевели в открывшийся Дом культуры им. Н. Островского, и на их базе создали городской клуб пионеров, первыми директорами которого были Н.И. Никитина (1957–1958 годы) и М.И. Прокофьева (1958–1961 годы).

В декабре 1963 года произошло второе переселение детских кружков, теперь в уже собственное здание Дома пионеров на улице 40 лет Октября, 4.

Одним из самых интересных коллективов тогда был драмкружок, которым руководила бывшая актриса ленинградского театра Е.К. Трубникова. Вместе со старшеклассниками она поставила спектакли, из которых многим северчанам особенно запомнились «Голубое и розовое» М. Светлова и «Двадцать лет спустя» А.Я. Бруштейна. А спектакль по школьной тематике «Королева знаков препинания» был записан на Томском областном телевидении. Руководителем от бога была участница Великой Отечественной войны В.М. Зубова. Детский танцевальный коллектив, с которым она занималась с 1963 по 1980 год, был неизменным участником не только детских праздников, но нередко выступал с успехом и перед взрослыми зрителями. Дело талантливого педагога продолжили её воспитанницы – Г.В. Теплых, В.И. Лобас и И.В. Акулова. Отделом музыкальных кружков увлечённо руководила М.П. Анищенко. Была в Доме пионеров и своя библиотека, которой руководила Л.Е. Юшкеева, а заведующей читальным залом работала интересный рассказчик и лектор – Л.Г. Мелешко. Из кружков технического творчества выделялись авиамодельный (П.И. Костюченко), судомодельный (П.П. Астраханцев), радиотехнический (В.М. Цыговас), «Умелые руки» (А.В. Тюменцев), фотодела (В.Д. Крявкин). Всего в 1965 году в Доме пионеров работало 62 кружка, в которых занимались более 1000 детей. Дом пионеров являлся также и общегородским центром по подготовке пионервожатых, работу которого курировала старшая пионервожатая Анна Тихоновна Долгополова. Вместе с детьми она готовила утренники и слёты, но особенно запомнились ей праздники «Встреча весны», когда колонны нарядно одетых мальчишек и девчонок с транспарантами в руках и под звуки оркестров проходили по центральным улицам города. В Парке культуры и отдыха они устанавливали скворечники и кормушки для птиц, а затем в Доме пионеров проводили массовые игры и концерты художественной самодеятельности. В культурно-массовом отделе тогда трудились настоящие энтузиасты своего дела – С. Бывальцева, В.А. Трофимова, Л.А. Селезнёва и Г.В. Говоркова. Директором Дома пионеров с 1961 по 1979 год была М.М. Маковкина, а с 1979 по 1992 год – В.А. Шурупова. За это время Дом пионеров дважды реорганизовывали: то объединяли, то разъединяли с детским Домом культуры при ОЗК-124. В апреле 1992 года их вновь объединили в муниципальное образовательное учреждение «Центр детского творчества» (ЦДТ). С 1992 по 2006 год ЦДТ руководил С.Е. Балзовский, с 2006 по 2008 год – С.В. Шабанова, с 2009 по 2013 год – Н.Н. Рязанцев. Сохраняя и развивая творческий потенциал юных северчан, педагоги ЦДТ гордятся достижениями своих воспитанников. Так, восемнадцатикратная победительница международных конкурсов Юля Адова, которая занималась в изостудии «Соцветие» у талантливого педагога М.М. Петровой, проиллюстрировала книжку детских стихов А. Крылова. Не каждый детский коллектив может похвастаться тем, что с первой попытки завоёвывает Олимп. В марте 1995 года ансамбль ложкарей «Веселуха», которому не было ещё и трёх лет, попробовал свои силы на областном конкурсе «Звёзды зажигает дворец» и просто покорил жюри, став бесспорным победителем. После этого художественный руководитель ансамбля А.М. Дедяев и хореограф М.Б. Елецкая рискнули через несколько месяцев выступить уже на Всероссийском конкурсе в г. Иваново и вновь завоевали Диплом первой степени. В 1981 году педагог Г.В. Говоркова организовала игротеку, в которой детям посредством игры давались необходимые знания о природе, правилах дорожного движения, о городах и планетах, о литературе и искусстве. Затем от весёлых игровых занятий-упражнений Галина Васильевна перешла к более сложным темам: режиссура, постановка сказочных представлений. Так игротека переросла в театрально-игровую студию «Теремок», которой руководила затем Л.А. Селезнёва. В 1997 году с педагогами студии начали совместную работу талантливый хореограф Л.В. Рожнова и сценарист, режиссёр-постановщик Т.М. Баева. Были в ЦДТ и другие творческие объединения, которые тоже популярны среди детей, – театр образа и слова «Музаврики» (Т.А. Танчева и В.П. Марьева), театр моды «Натали» (Н.А. Шляжко), вокальная студия «Созвучие» (М.В. Королёва), вокальный коллектив «Песенка», ансамбль народной песни «Садко» (С.Н. Левченко), фотостудия «Истоки» (В.И. Назин), хореографический ансамбль «Алёнушка» (М.Б. Елецкая), творческие объединения «Кудесница» (О.В. Савченко), «Волшебный узелок» (Н.Г. Абраменко), «История в пластилине» (Ю.П. Пеетс) и многие другие. Гордость ЦДТ – его прославленные выпускники: Артемьева Светлана Ивановна – преподаватель специальности «Вокальное искусство» ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», Сочнева Наталья и Сокол Ася – солистки Северского музыкального театра, Денде Владимир – участник дуэта Percusion Project, преподаватель МАУДО ДШИ по классу ударных инструментов; Мозгалёв Антон – артист Московского театра «Drama и physical theather», Пронягина Екатерина – джазовая певица, выпускница эстрадно–джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа, Детская школа искусств В 2013 году в результате реорганизации и слияния Детской музыкальной школы с Центром детского творчества образовалось крупнейшее в Томской области учреждение дополнительного образования Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее–Учреждение), которое достойно сохраняет и развивает традиции двух старейших учреждений дополнительного образования Северска. Возглавляла Учреждение на тот момент Ю.А. Кобзева. Именно на её плечи легла работа по организации и сплочению коллектива нового Учреждения. С 2018 года по 2023 год Учреждением руководил Поспелов Е.В. В настоящее время руководит Учреждением Стракович А.Ю.

Сегодня в Учреждении работают 93 преподавателя, два преподавателя награждены знаком «Почетный работник общего образования», с каждым годом пополняется список преподавателей, удостоенных звания лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Двери Учреждения открыты для всех желающих. В настоящее время в Учреждении, по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам, обучается более 2000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 43 образовательным программам в области искусств: дополнительные предпрофессиональные программы - 9; дополнительные общеразвивающие программы – 18; дополнительные общеразвивающие программы, сетевой формы реализации -4; дополнительные адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ – 6; дополнительные общеразвивающие программы на платной основе – 6. Возраст обучающихся от 4 до 18 лет. На внебюджетной основе осуществляется обучение по 6 дополнительным общеразвивающим программам. Возраст обучающихся – от 4 лет. В Учреждении действуют 43 учебных творческих коллективов обучающихся. Шесть творческих коллективов носят звание «Образцовый коллектив» художественного творчества в Томской области.

Образцовый хор «Радуга»

Образцовый фольклорный ансамбль «Славяночка»

Образцовая вокальная студия «Созвучие»

Образцовый «Театр-студия «Улыбка»

Образцовый «Детский музыкальный театр «Аллегро»

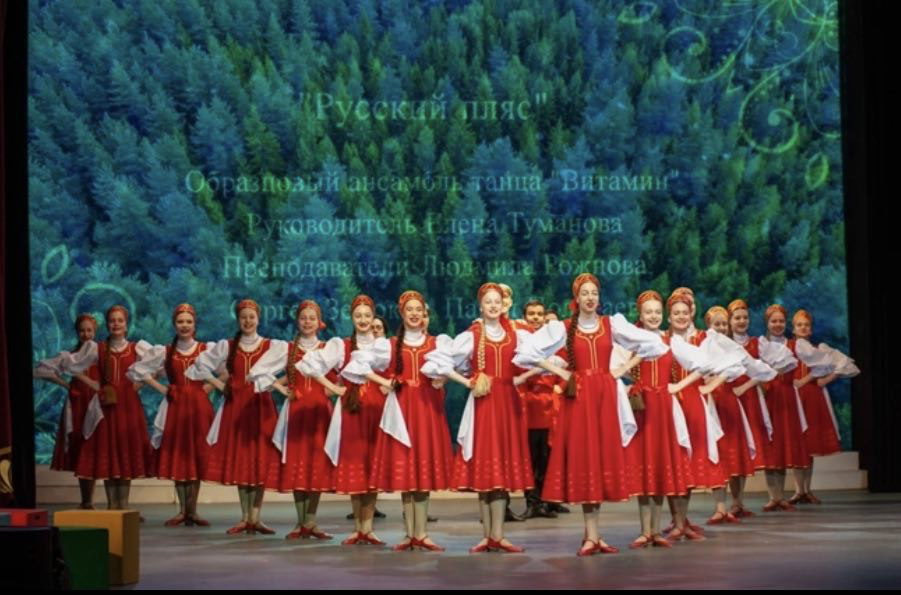

Образцовый ансамбль танца «Витамин»

Обучающиеся Учреждения принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных и городских фестивалях, конкурсах, выставках, занимая высокие призовые места. Ежегодно все обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, и более 50% из них становятся лауреатами Лауреатами 1,2,3 степеней и обладателями Гран-при. Значимые результаты работы Учреждения: В 2022, 2023 годах награждена Дипломом участника I тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». В 2024 году награждена диплом победителя I тура в номинации «Лучшая детская школа искусств». По итогам Рейтинг – конкурса учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДМШ) Томской области в сфере культуры в 2025 году номинации «Лучшая городская детская школа искусств» награждена дипломом за III место.